預制菜肴已逐漸成為現代家庭日常飲食的重要組成部分,其中,回鍋肉作為川菜中的經典代表,以其獨特的鮮香濃郁、肥而不膩的風味深受消費者青睞。然而,由于其制作工藝復雜,產品質量容易受到加工、滅菌、冷藏、運輸、復熱方式的影響,尤其是復熱環節被認為是導致產品品質下降的關鍵因素之一。如何在復熱環節最大程度地保留其原有風味,并進一步提升整體食用品質,本研究以典型川菜回鍋肉為研究對象,選取4種復熱方式(直接復熱、微波復熱、汽蒸復熱和水浴復熱),采用HS-GC-IMS、電子舌和電子鼻,并結合偏最小二乘判別分析方法,對其風味特征進行系統分析。

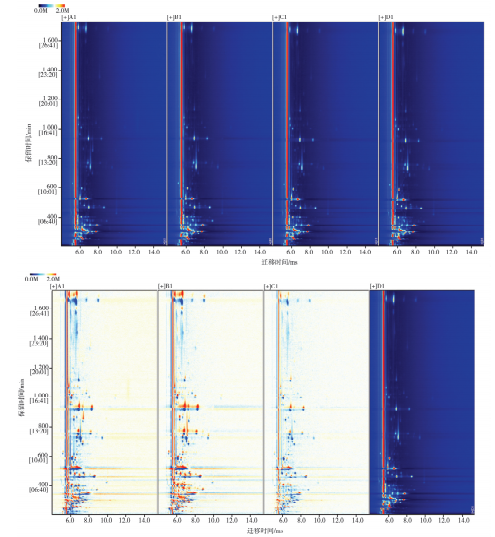

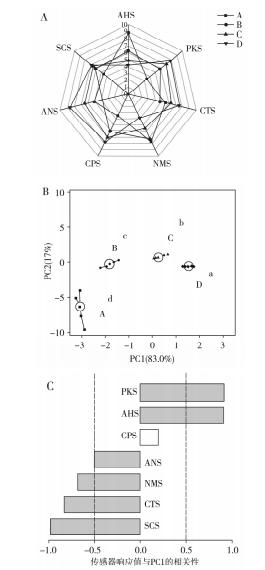

圖3 不同復熱方式下回鍋肉HS-GC-IMS二維譜圖及其對應差異扣除譜圖

不同復熱方式處理回鍋肉揮發性成分定性分析結果

電子鼻結果分析

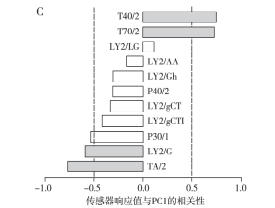

采用不同復熱方式對回鍋肉進行處理后的電子鼻檢測結果見圖1。

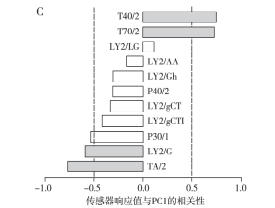

由圖1中A可知,微波復熱樣品(C)的響應值最低,相比之下,汽蒸復熱樣品的響應值最高。為探究不同復熱方式對回鍋肉香氣特征的影響,基于電子鼻傳感器采集的氣味響應信號,構建了穩健主成分分析(PCA)模型。通過對主成分的提取與計算,并結合Pearson相關性分析,揭示數據的潛在結構特征,明確變量之間的關系及其與模型特征。

由圖1中B可知,PC1對總體樣品的解釋率高達98.9%,能夠較好地反映4種復熱方式下回鍋肉的香氣差異特征。PCA圖中樣品上標注的不同小寫字母表示沿著PC1維度上4種復熱方式處理組間香氣特征存在統計學顯著性差異(P<0.05)。其中,微波復熱組(C)與汽蒸復熱組(D)在PC1維度上的離散程度最大,表明二者在香氣特征上存在顯著性差異(P<0.05),這與圖1中A的結果一致。同時,其他復熱方式樣品的分布分散,表明不同復熱方式對回鍋肉揮發性香氣成分產生了明顯影響。

由圖1中C傳感器的響應值在PC1上重要性之間的相關性可知,T40/2和T70/2是汽蒸復熱組(D)的主要特征,對應的香氣類型為氧化能力較強的氣體和芳香族化合物,對應的化合物為甲胺和己醇。相比之下,微波復熱組(C)傳感器的響應值特征是LY2/G和TA/2,對應的香氣類型為胺類物質和有機化合物,對應的化合物為甲胺和己醇。這些結果表明,不同的復熱方式對回鍋肉的香氣特征具有顯著影響,其中汽蒸復熱與微波復熱的回鍋肉在揮發性物質的類型和強度上表現出明顯差異。

由圖1中A可知,微波復熱樣品(C)的響應值最低,相比之下,汽蒸復熱樣品的響應值最高。為探究不同復熱方式對回鍋肉香氣特征的影響,基于電子鼻傳感器采集的氣味響應信號,構建了穩健主成分分析(PCA)模型。通過對主成分的提取與計算,并結合Pearson相關性分析,揭示數據的潛在結構特征,明確變量之間的關系及其與模型特征。

由圖1中B可知,PC1對總體樣品的解釋率高達98.9%,能夠較好地反映4種復熱方式下回鍋肉的香氣差異特征。PCA圖中樣品上標注的不同小寫字母表示沿著PC1維度上4種復熱方式處理組間香氣特征存在統計學顯著性差異(P<0.05)。其中,微波復熱組(C)與汽蒸復熱組(D)在PC1維度上的離散程度最大,表明二者在香氣特征上存在顯著性差異(P<0.05),這與圖1中A的結果一致。同時,其他復熱方式樣品的分布分散,表明不同復熱方式對回鍋肉揮發性香氣成分產生了明顯影響。

由圖1中C傳感器的響應值在PC1上重要性之間的相關性可知,T40/2和T70/2是汽蒸復熱組(D)的主要特征,對應的香氣類型為氧化能力較強的氣體和芳香族化合物,對應的化合物為甲胺和己醇。相比之下,微波復熱組(C)傳感器的響應值特征是LY2/G和TA/2,對應的香氣類型為胺類物質和有機化合物,對應的化合物為甲胺和己醇。這些結果表明,不同的復熱方式對回鍋肉的香氣特征具有顯著影響,其中汽蒸復熱與微波復熱的回鍋肉在揮發性物質的類型和強度上表現出明顯差異。

圖1 電子鼻分析不同復熱方式對回鍋肉香氣特征的影響

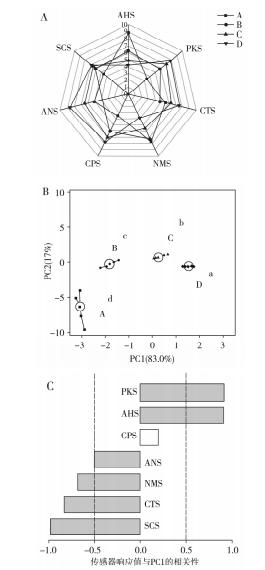

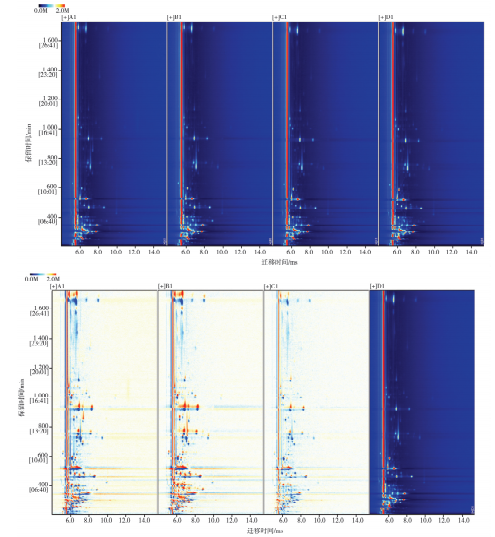

電子舌結果分析

電子舌檢測結果見圖2。不同復熱方式顯著影響回鍋肉的滋味特征。由圖2中A可知,經過歸一化處理后,各復熱組樣品在滋味強度上表現出明顯差異(P<0.05)。其中,直接復熱組(A)在AHS傳感器上的響應值最高,表明其在該味覺維度上表現最突出;而其余3種復熱方式激活了相似的傳感器通道,尤其是汽蒸復熱組(D)在ANS、PKS和CTS傳感器上的響應信號最強烈,表明其對應的味覺特征更顯著。為進一步分析不同復熱方式對滋味特征的影響,基于電子舌傳感器采集的響應數據構建了穩健主成分分析(PCA)模型。由PCA得分圖(見圖2中B)可知,4種復熱組樣品在PCA分布上存在顯著性差異,其中直接復熱組(A)與汽蒸復熱組(D)樣品之間的距離最遠,表明兩者在滋味組成上差異顯著。結合Pearson相關性分析圖(見圖2中C),可進一步明確各滋味傳感器與不同復熱方式的關系。結果顯示電子舌在識別和分析復熱處理回鍋肉的滋味成分方面具有一定優勢。

圖2 電子舌分析不同復熱方式對回鍋肉滋味特征的影響

不同復熱方式處理回鍋肉揮發性成分結果

不同復熱方式處理回鍋肉揮發性成分譜圖分析

利用HS-GC-IMS對不同復熱方式處理的回鍋肉中揮發性有機化合物進行了系統分析。二維色譜地形圖(見圖3)直觀展現了各組樣品中揮發性成分的分布特征,其中直接復熱組(A)與微波復熱組(C)在保留時間軸上表現出明顯差異。同時,不同復熱方式處理的樣品在遷移時間上出現更多特征性化合物峰,反映出復熱方式對風味物質的釋放與生成具有顯著影響。為進一步明確各復熱方式下揮發性有機化合物的差異特征,進行了降維處理,并以汽蒸復熱組(D)為參照,進行了差異譜圖扣除分析。結果顯示,各復熱處理組在揮發性組分的種類與豐度上均存在一定差異,尤以直接復熱組(A)與汽蒸復熱組(D)之間差異最顯著。這些結果表明,不同復熱方式在風味物質的保留、轉化和遷移過程中發揮著關鍵作用,可能影響脂肪、氨基酸及其衍生物等風味前體物質的熱解反應路徑,從而引起最終香氣成分的變化。

圖3 不同復熱方式下回鍋肉HS-GC-IMS二維譜圖及其對應差異扣除譜圖

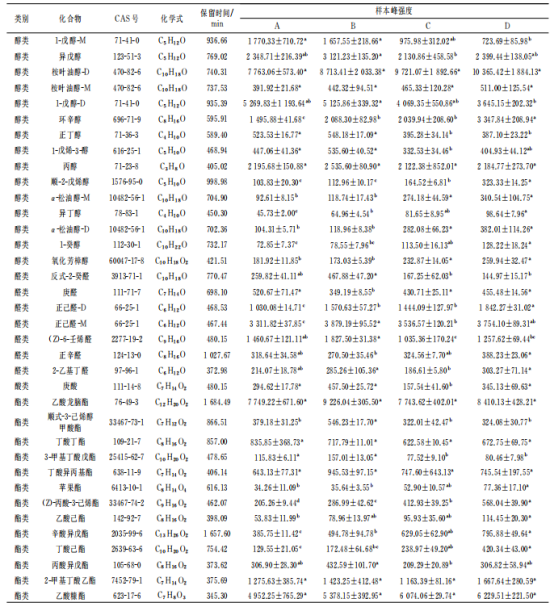

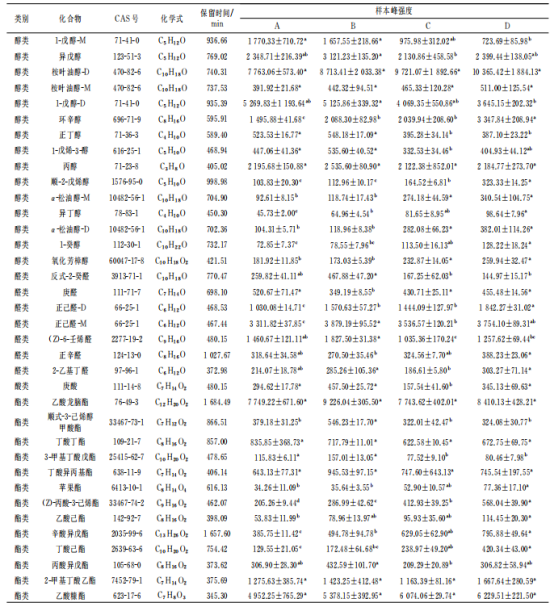

不同復熱方式處理回鍋肉揮發性成分定性分析結果

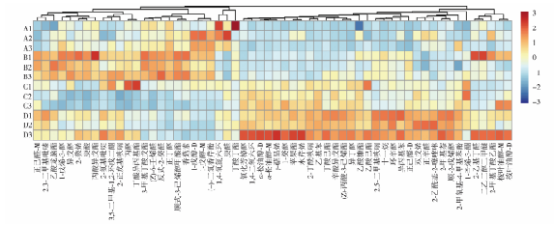

在4個樣品中共定性出58種揮發性有機化合物(包括單體和二聚體),其中醇類化合物15種,其他類化合物4種,醛類化合物7種,酮類化合物2種,烯類化合物4種,雜環類化合物11種,酯類化合物13種,見表3。樣品對應的揮發性物質的指紋圖譜見圖4,通過對定性出的揮發性物質進行聚類分析發現,在直接復熱組(A)中丁酸丁酯、庚醛、1,4-氧氮六環和(-)-二氫香芹酚的濃度最突出;在水浴復熱組(B)中香菇素、順式-3-己烯醇甲酸酯、正丁醇、反式-2-癸醛、(Z)-6-壬烯醛、3-甲基丁酸戊酯、丙酸異戊酯、庚酸、2-烯異戊醇、1-戊烯-3-醇、乙酸龍腦酯、2,3-二甲基吡嗪的濃度最突出;在微波復熱組(C)中順1,2-戊烯醇、2-甲基萘、2-乙酰基-2-噻唑啉、正辛醛、雙戊烯、異丙基苯、環辛醇、十一烷、2,5-二甲基呋喃、乙酸己酯、乙酸糠酯等化合物的濃度最突出,此外,這些化合物在汽蒸復熱組(D)中的濃度更突出。

表3 HS-GC-IMS鑒定的不同復熱方式回鍋肉揮發性化合物

圖4 不同復熱方式下回鍋肉HS-GC-IMS指紋圖譜

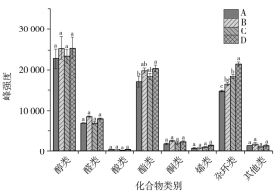

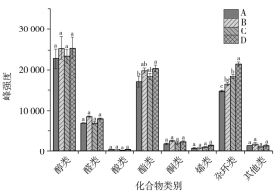

由圖5可知,HS-GC-IMS化合物類別峰強度顯示了經過復熱后回鍋肉揮發性成分的濃度,醇類化合物的濃度占比最高,其次為酯類、雜環類和醛類化合物。據報道,醇類化合物主要通過多不飽和脂肪酸和脂類的降解形成,為肉類提供清香味,對肉類風味有增強作用。盡管它們在肉類香氣中的作用不如醛類顯著,但在回鍋肉類菜肴的整體香氣構成中仍占據重要地位。在水浴復熱(B)和汽蒸復熱(D)處理的回鍋肉樣品中,醇類化合物的濃度最高。

在酯類化合物方面,直接復熱組(A)和微波復熱組(C)的酯類濃度最低,這意味著高溫或快速加熱條件下,部分酯類物質更易揮發或分解。此外,此類復熱方式缺乏額外的濕熱環境,導致酯化反應前體物質或產物的保存能力較弱,從而降低了酯類物質的最終檢出量。酯類通常帶有水果或花香氣息,賦予肉制品獨特的醚香和甜美的果香,從而在微波復熱的回鍋肉中形成更具協調感與豐富度的風味層次,進一步提升了整體風味的復雜性。

醛類是脂質氧化的次級副產物,是所有肉類中的重要揮發物。在研究中,檢測到回鍋肉中醛類化合物濃度最高的樣品為水浴復熱(B),這些醛類化合物包括反式-2-癸醛、庚醛、正己醛、(Z)-6-壬烯醛、正辛醛和2-乙基丁醛,表明在濕熱的水浴復熱處理條件下,促進了脂肪酸的氧化,從而生成了更多的醛類化合物。尤其是在水浴復熱條件下,醛類物質的生成和釋放尤為顯著。

圖5 不同復熱方式回鍋肉HS-GC-IMS峰強度

偏最小二乘判別分析模型

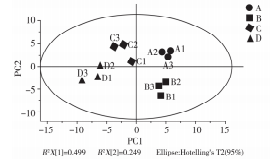

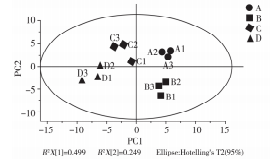

為了更深入地研究復熱回鍋肉之間的風味差異,將HS-GC-IMS所鑒定的復熱后回鍋肉的揮發性成分數據進行偏最小二乘判別分析(PLS-DA)。由圖6可知,PLS-DA模型解釋率參數R2X[1]為0.499,R2X[2]為0.249,累計貢獻率達到0.748,涵蓋了大部分回鍋肉樣品的揮發性物質特征。在Hoteling'sT2(95%)置信區間內4個樣品分布在4個不同的象限,其樣品間的距離直觀反映了復熱方式對回鍋肉香氣的差異化影響。其中,直接復熱組(A)位于第一象限,微波復熱組(C)位于第二象限,汽蒸復熱組(D)位于第三象限,而微波復熱組(B)位于第四象限,表明樣品間的香氣差異較大。相比之下,直接復熱組(A)與微波復熱組(C)、水浴復熱組(B)樣品的位置較接近,直接復熱組(A)和汽蒸復熱組(D)樣品的距離較遠,表明兩者的風味特征差異最顯著,這是因為直接加熱過程中高溫加速了油脂的氧化或降解,導致部分揮發性有機化合物的濃度出現明顯波動,從而使其風味特征與其他復熱方式相比存在較大偏差,這一結果也與上述電子鼻分析的結果相一致。

圖6 不同復熱方式回鍋肉揮發性物質PLS-DA模型得分圖

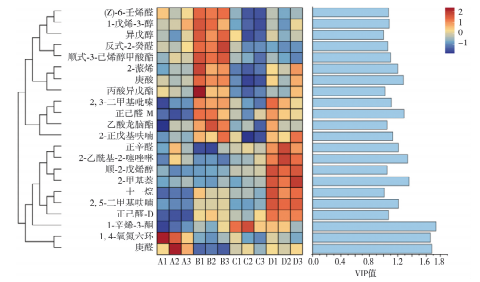

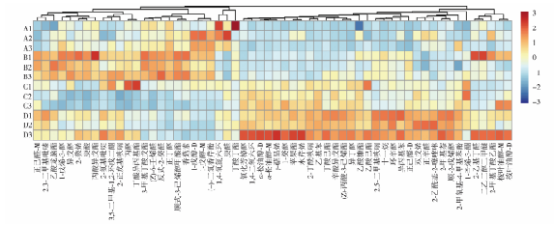

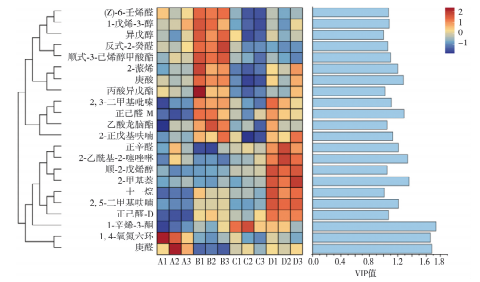

利用PLS-DA模型中的變量重要性投影(VIP)值,可準確篩選不同復熱方式下回鍋肉的關鍵差異香氣化合物,從而明確各復熱方式對揮發性物質的主要影響因子。設置VIP值大于1作為篩選標準,共篩選出22種關鍵差異香氣化合物的聚類熱圖(見圖7),包括1-戊烯-3-醇、順-2-戊烯醇、異戊醇、庚醛、正己醛-M、正辛醛、正己醛-D等。聚類熱圖進一步顯示,不同復熱方式回鍋肉在揮發性風味物質的組成和分布上均存在顯著性差異:1,4-氧氮六環和庚醛是直接復熱組(A)的主要揮發性化合物;(Z)-6-壬烯醛、1-戊烯-3-醇、異戊醇、反式-2-癸醛、順式-3-己烯醇甲酸酯、2-蒎烯、庚酸、丙酸異戊酯、2,3-二甲基吡嗪、正己醛-M、乙酸龍腦酯和2-正戊基呋喃構成了水浴復熱組(B)樣品的核心揮發性物質。此外,在微波復熱組(C)中,1-辛烯-3-酮的濃度達到最高值。而汽蒸復熱組(D)的主要揮發性化合物包括正辛醛、2-乙酰基-2-噻唑啉、順-2-戊烯醇、2-甲基萘、十一烷、2,5-二甲基呋喃、正己醛-D等。這些結果表明,不同復熱方式回鍋肉在揮發性物質方面存在顯著性差異,這種差異可能源于脂肪氧化、糖基化、酰基轉移等關鍵反應途徑,從而導致了最終揮發性風味物質的差異。上述關鍵化合物可作為區分不同復熱方式回鍋肉香氣特征的揮發性標志物。

圖7 不同復熱方式對回鍋肉關鍵差異揮發性物質影響結果

來源:感官科學與評定,轉載請注明來源。文章封面圖片來源于創客貼會員。

參考文獻:朱開憲,郭明遺,王天楊,等.基于智能感官與HS-GC-IMS技術探究不同復熱方式對川菜回鍋肉風味的影響[J].中國調味品,2025,50(08):125-135.

提醒:文章僅供參考,如有不當,歡迎留言指正和交流。且讀者不應該在缺乏具體的專業建議的情況下,擅自根據文章內容采取行動,因此導致的損失,此公眾號運營方不負責。如文章涉及侵權或不愿我平臺發布,請聯系小編。